作者:百姓评车

作者:百姓评车 来源:百姓汽车

来源:百姓汽车 时间 2025-11-07

时间 2025-11-07 浏览:53702

浏览:53702一场‘电池容量的竞赛’正在增程车市场悄然上演。

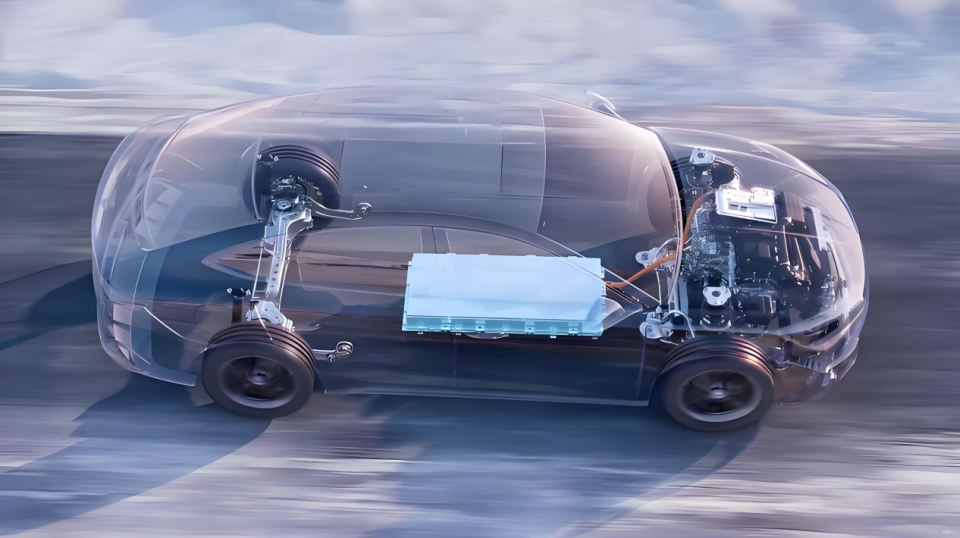

曾几何时,150公里左右的纯电续航已是主流,而如今,新车型的起点已普遍设定在400公里上下,部分品牌甚至开始向80kWh的超大电池容量发起冲击,其纯电续航里程已直逼甚至超越部分纯电动车型。

新上市的零跑D19计划采用80.3kWh电池,纯电续航达500公里;智己LS6增程版搭载66kWh电池,续航450公里;昊铂HL、尊界S800等车型的电池容量也都突破60kWh。

电池扩容趋势正以前所未有的速度重塑增程车市场。

市场需求是推动电池变大的直接因素。调查显示,超过90%的增程车用户在日常出行中优先选择纯电模式。再加上市场竞争出现同质化的问题,车企也把推出大电池作为差异化的手段。想想也是,卷价格、卷配置,现在是卷电池。卷是无止境的。

有观点认为,大电池能够提升消费者的驾乘体验,带来更像纯电车的驾驶感受。但在消费者端,一种矛盾心态正在滋生。一方面,他们乐见于更长的纯电续航带来的便利;另一方面,他们也清醒地意识到,电池扩容的‘账单’最终会由自己埋单,并担忧为不常用的性能支付溢价是否值得。

当增程车型越来越向纯电靠拢,市场不得不思考:这究竟是技术的进步,还是车企为了创新而创新?

车企不得已而为之

从竞争的角度来看,车企加大电池容量也是不得已而为之。

前几年,增程车型的续航里程大多集中在80至150公里范围内,能满足市区日常通勤需要。进入2025年后,增程车型将续航标准提升了一个水平,达到350到450公里区间,部分高端车型的指标甚至超过了纯电动车型。比如前文提到的几款车型。

之所以会出现这样的情况,主要是因为增程市场的竞争变得激烈起来。以前还是鄙视链的最低端,无人问津。现在则是变成了竞争红海。数据显示,增程式汽车在2024年全年销量约为116.7万辆,较上年增长78.7%。而到2025年上半年,累计销量达到53.8万辆,同比增长16.5%。

一些曾将战略重心放在纯电动领域的汽车品牌,在明显感知到市场热度后,也开始调整方向,开始布局增程式产品。不过,由于较早进入该赛道的企业已在用户基础和品牌认知上构筑起一定壁垒,比如理想、问界等品牌。新入局者为在竞争中寻求差异化,往往倾向于采取“配置升级”策略,比如下放智能配置,还有搭载容量更大的电池包,以此作为吸引消费者关注的重要卖点。

另外,动力电池成本的显著下降是推动增程式汽车电池扩容的关键因素。2022年底以来,电池级碳酸锂等关键原材料价格从高点大幅回落,为电池成本下降创造了空间。这种成本优势使得增程式汽车的技术路径悄然从过去的“小电池+大增程器”向“大电池+小增程器”演变。车企得以用更低的成本为车辆配备更大容量的电池。

对于消费者来说,现在买新能源车型将续航里程视为关键考量因素,增程式也同样如此。用户数据显示,增程车型日均纯电驾驶时长占比高达90%。因为用电成本要远低于用油成本。家充的情况下,每百公里的能源成本大约在8-12元(主流纯电车型百公里电耗约15-20度电,居民用电价格普遍在0.5-0.6元/度),而一旦切换到燃油模式,成本差不多在50元以上。这种成本差异使得用户有强烈动机优先用电。电池越大,续航就更有保障。

诸多因素作用在一起,使得大电池在增程细分市场开始流行。

大电池的多重影响

矛盾的是,消费者既希望电池足够大以获得更长的纯电续航、减少充电频率,又对因此增加的购车成本和潜在弊端感到担忧。

增程式技术的设计初衷,是在“城市用电”与“长途用油”之间形成能源互补。其核心在于,纯电模式满足绝大多数日常短途出行(通常占比可达80%以上),同时依靠燃油增程器消除用户对长途行驶时续航能力的焦虑。

从实际通勤覆盖能力来看,几年前市场上主流增程车型提供的约200公里纯电续航,已经能够满足90%的城市日常通勤需要。然而,当前部分新推出的增程式车型将纯电续航大幅提升至400公里甚至更高,显然有“续航过剩”的嫌疑。

调研数据表明,增程式汽车车主年均单程超过200公里的长途出行次数仅为12次左右,日常通勤半径主要集中在50至80公里。这些数据说明,对于大多数用户而言,超长的纯电续航在日常使用中利用率并不高。

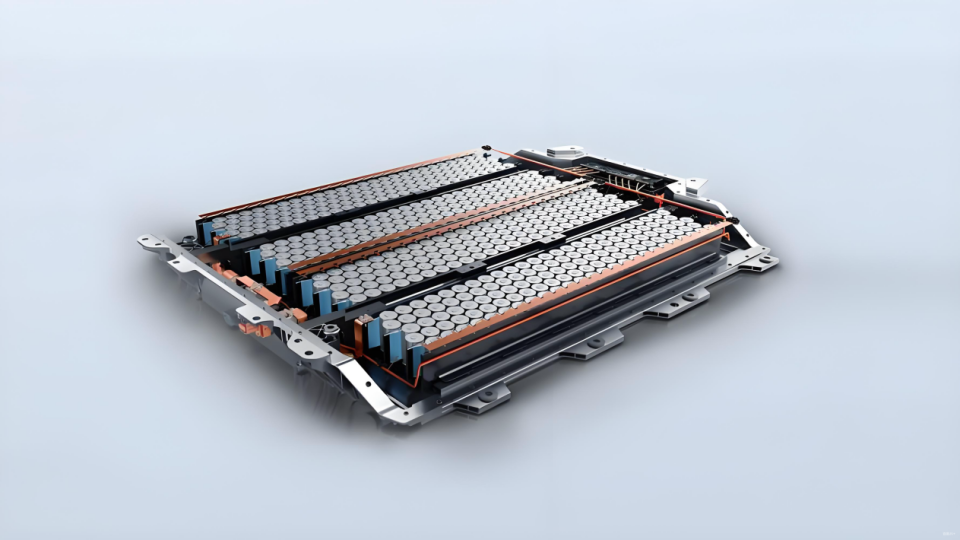

而电池扩容则是带来了诸多挑战。增程车型搭载更大容量的电池通常意味着电池包的重量和体积会增加,这不可避免地会侵占车内空间。据了解,增程式汽车的电池容量若增加20%,其后备厢的有效容积平均会相应减少约15%,这对乘坐体验可是实打实地损害。

同时,电池容量的增加会直接导致整车整备质量上升。数据显示,纯电续航达450公里的增程式汽车,相较于续航200公里的车型,其整备质量可能增加约210公斤。这对操控稳定性会产生影响,例如在紧急变线时,由于重量分布的改变,车身侧倾幅度可能加大,从而对行驶安全构成潜在风险。

更重要的是,电池变大,意味着成本增加。电池容量每增加10kWh,整车的制造成本通常会上升1.5万至2万元左右,这部分增加的成本最终会体现在车辆的价格上,还是要由消费者承担。

这是让消费者矛盾的关键原因。

百姓评车

这场大电池竞赛,折射出新能源车企在技术理想与市场现实间的艰难平衡。对于消费者而言,破局的关键在于回归自身日常出行的真实图景,而非被华丽的参数所绑架。最贵的、最大的不见得是最好的,最适合的才是。

电话:15501033393

邮箱:3681001@qq.com