作者:百姓评车

作者:百姓评车 来源:百姓汽车

来源:百姓汽车 时间 2025-11-16

时间 2025-11-16 浏览:46761

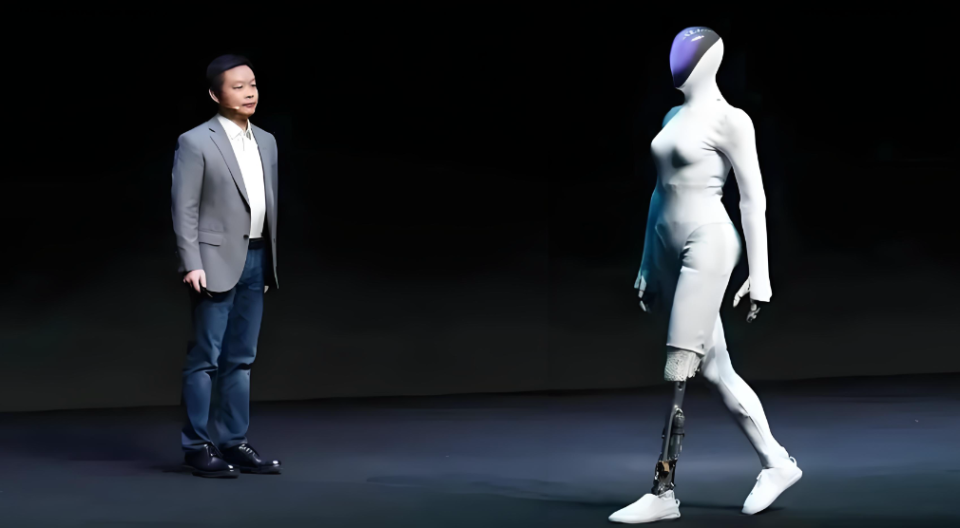

浏览:46761当小鹏IRON机器人的流畅动作引发套壳真人的热议,当特斯拉将机器人与AI纳入宏图计划,汽车行业正经历一场远超电动化的深刻变革。这场变革的核心,早已不是造更好的车,而是用科技定义出行生态。传统车企与新势力同台竞技,科技公司跨界入局,一场关乎未来十年行业话语权的突围战,已然打响。

车企被逼跳出造车思维

汽车行业的增长瓶颈,成为科技转型的直接导火索。一方面,价格战持续升级,燃油车与新能源汽车的市场争夺进入白热化,整车销售利润被不断压缩,传统卖硬件的盈利模式难以为继;另一方面,消费者对汽车的需求从代步工具转向智能移动空间,单纯的机械性能、空间配置已无法满足核心诉求,智能交互、场景服务成为新的决策关键点。

双重压力下,车企必须跳出传统造车思维。如果继续局限于整车制造与销售,不仅会陷入利润微薄的恶性循环,还可能在智能化浪潮中被淘汰。正如小鹏汽车的技术服务收入以60.1%的利润率证明,科技相关业务已成为车企打破增长天花板的关键。

面对科技转型的必答题,车企走出了三条截然不同的道路,每一条都暗藏战略取舍与资源适配的考量。特斯拉与小鹏是这一路线的坚定践行者。从AI芯片、操作系统到大模型、智能硬件,全链条自主研发的模式,让企业拥有极强的技术可控性和快速迭代能力。小鹏的物理AI战略,将智能汽车、机器人、飞行汽车纳入统一技术体系,正是基于全栈自研的底气。但这种模式的代价是高投入、长周期,对企业的资金实力和研发耐力提出极高要求,并非所有企业都能承受。

吉利与奔驰合资成立星穹张量科技,广汽推出具身智能机器人GoMate,奇瑞墨甲机器人实现技术跨越,这些案例印证了生态合作的可行性。通过与科技公司、核心供应商联手,车企可以快速补齐AI、机器人等领域的技术短板,降低研发风险,缩短产品落地周期。这种模式的核心是资源互补,但也需要车企具备强大的生态整合能力,避免合作过程中的技术壁垒与协同难题。

现代等传统车企选择通过收购科技公司,直接获取核心技术与研发团队,实现弯道超车。这种模式的优势在于效率高,能快速填补技术空白,适应行业变革的节奏。但收并购后的文化融合、技术整合难度不小,若无法实现研发体系与企业战略的协同,很可能陷入收购即停滞的困境。

未来是平台与生态的较量

科技转型从来不是发布几款新产品、喊几个新概念就能完成的,它需要企业在人才、组织、资金三个维度进行深度重构,而这正是多数车企面临的现实阵痛。

汽车行业的人才需求已从机械工程师为主转向复合型科技人才。原荣耀中国区首席市场官姜海荣加盟深蓝汽车,华为、百度、阿里的技术中坚涌入蔚来、理想、小鹏,这一人才迁徙趋势背后,是车企对懂汽车、懂AI、懂生态人才的迫切需求。但人才争夺的激烈程度,也让车企面临高薪挖人易,团队融合难的挑战。

传统车企的层级化管理、流程化运作,与科技公司强调的敏捷迭代、试错包容文化存在天然冲突。科技研发需要快速决策、允许失败,而传统车企的管理模式往往追求稳定、规避风险,这种组织基因的差异,可能导致科技业务在推进过程中效率低下,甚至出现水土不服。

科技研发是烧钱的长期投入,而传统整车业务在价格战中利润下滑,这让车企陷入主业供血不足,新业务难持续的两难。若过度倾斜资金到科技业务,可能影响整车生产与市场布局;若投入不足,又会导致科技转型滞后于竞争对手,如何在两者间找到平衡,考验着企业的战略定力。

汽车行业的底层逻辑正在被彻底重构:智能汽车的核心价值从机械性能转向软件与数据,产业链分工从垂直分工转向生态协同。未来的汽车不再是孤立的产品,而是连接出行、工业、消费等多元场景的智能终端,而车企的角色也将从整车制造商转变为生态主导者或生态参与者。

这场变革的终局,必然是生态之间的较量。谁能搭建起开放兼容的技术平台,将AI芯片、大模型、操作系统与整车、机器人、出行服务深度融合;谁能吸引更多科技公司、供应商、服务商加入阵营,形成技术-产品-场景-数据的闭环生态,谁就能掌握行业话语权。特斯拉的FSD订阅服务、小鹏的物理AI生态、百度Apollo的自动驾驶合作,都是生态化竞争的早期探索。

从造车到造生态,车企的科技转型本质上是一场关乎生存的突围战。没有退路,也没有标准答案。无论是全栈自研的硬闯,还是生态合作的巧劲,最终能走到最后的,必然是那些既能坚守主业根基,又能突破科技边界,更能重构组织基因的企业。未来的汽车船票,从来不是给造得最好的车,而是给定义未来生态的科技领航者。

用户将拥有全场景智能生活

当车企的生态布局成型,消费者的用车体验将不再局限于开车本身,而是延伸到出行+生活的全场景——这才是科技转型的最终价值。

未来,用户的一天可能是这样的:早上出门,车机根据你的日程自动规划路线(避开早高峰,顺便路过常去的咖啡店);行驶中,自动驾驶系统处理突发状况,你可以用语音处理工作邮件;到公司后,车自动寻找充电桩,同时联动办公室的电脑开机;下班后,车提前预约小区的机器人帮你取快递,到家时智能家居已根据车机同步的你快到家信息打开灯光和空调。

这种体验的核心,是数据打通与场景联动——而实现这一切的前提,是车企搭建的开放生态。比如小鹏的物理AI生态,能让汽车、机器人、飞行汽车共享感知数据;特斯拉的FSD不仅能控制车辆,还能联动能源业务(比如车电分离、智能充电)。对用户而言,未来选车不再是选一辆车,而是选一个能覆盖生活的智能生态。

当然,这种未来也伴随着用户的新顾虑:数据隐私(车机、机器人收集的个人信息是否安全)、技术依赖(过度依赖自动驾驶是否会丧失驾驶能力)、维修成本(智能组件坏了是否比传统零件更贵)。这些问题,也会反过来推动车企在转型中更注重用户安全感——比如小鹏推出数据本地存储选项,特斯拉承诺智能组件维修价格不超过传统零件的1.5倍。

百姓评车

车企的科技转型,对消费者而言既是机遇也是挑战:我们能享受到更智能、更便捷的用车生活,但也要适应智能迭代的节奏,学会在众多黑科技中找到适合自己的那一款。而最终,那些能真正以用户需求为核心的车企,才能拿到用户认可的船票——毕竟,再先进的技术,若不能让用户的日常更轻松,也只是空中楼阁。

电话:15501033393

邮箱:3681001@qq.com